|

En los que los presos sólo piensan en salir a combatir el mal con lo que les queda de leve humanidad.

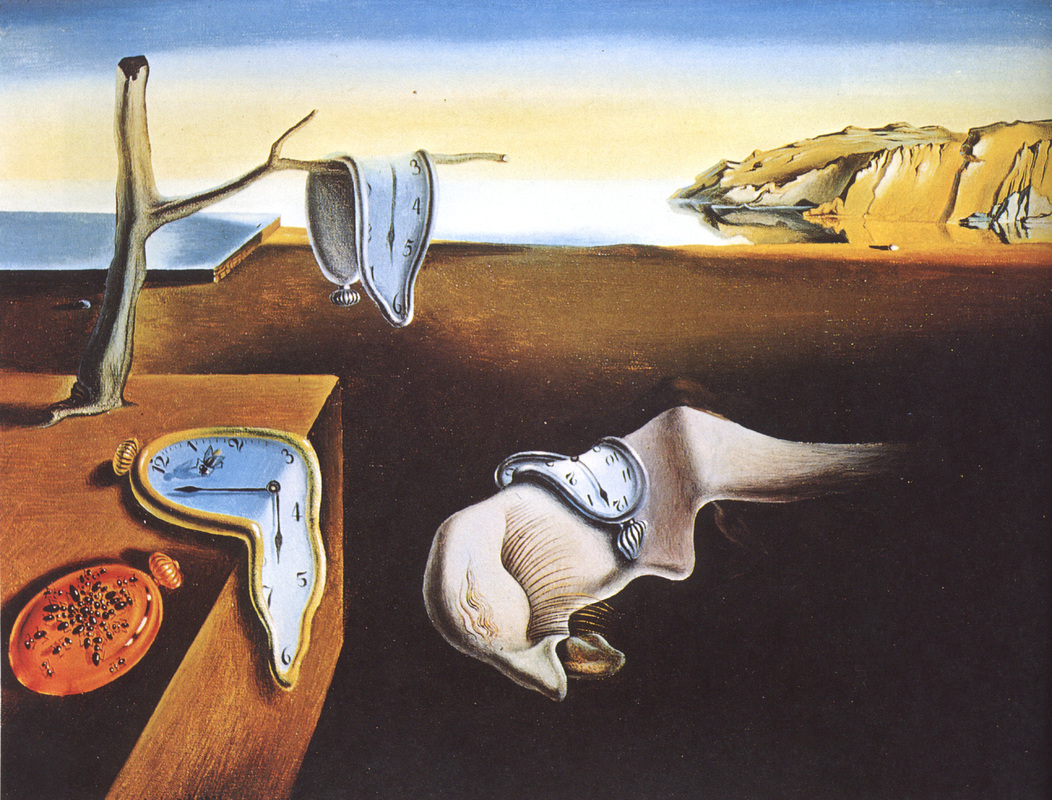

Son ésos que pesan y pasan, en los que las madres adoran a sus hijos por encima de las circunstancias. En los que el dios de la voracidad nos mira pero no nos ve y escapamos de su tenebroso abrazo hacia la luz del mar. En los que los poetas renuevan sus votos con versos alejandrinos, sentados al bies en fuentes de palacios de piedra y chocolate. Llenos de segundos, minutos, horas… que se vuelven teatros de sombras y miniaturas mientras suena un clavicorde francés. Y los amantes se aman entre risas bajo el manto artificial de la noche americana. Y los que matan el tiempo dejan sus armas líquidas a un lado. En sus márgenes, las comisuras del tiempo bailan al compás de una mazurca cuando nadie las mira. Y en las vísperas de otoño vuelan encaramados a una hoja de álamo recorriendo otras vidas que se sienten invierno para siempre. Cálidas ráfagas de minutos felices que desbaratan las estaciones y el mandato universal de los resentidos. Un corazón que vive al límite en el borde del adiós, al alba misma, y late por inercia se vuelve firme y sobrepasa la mañana en brazos de la ausencia. Es valiente un día más y se adentra en la bruma de las emociones que, como en los libros sobre la Tierra Media, está trufada de peligros, leyendas y misterios. Los días claros y oscuros Los días largos y cortos Los días que saltan en charcos Los días que son uno más uno Y días…

0 Comentarios

Es cuando la fuerza del mar borra todo signo de dolor en el mundo y se empieza de nuevo.

Es un himno que suena alto y claro en el centro del estómago y cuyas vibraciones activan las neuronas alienadas. Es el viento que se cuela entre el vuelo de una mariposa monarca y los propios pensamientos. Es el recorrido de una bala a cámara lenta entre bosques sombríos de abedules y presas. Es la mano que calma un momento de angustia con sólo un roce cálido de piel querida. Es el miedo a perder lo que es nuestro una vez más. Es el timbre que acosa la siesta de los domingos con velas desplegadas al jardín de los sueños. Es esa voz que acuna nuestras pesadillas cuando la noche es oscura y no parece amanecer nunca. Es un estanque trufado de nenúfares en mitad de la autopista que lleva a los años bisiestos de amigos de siempre. Es ese fin de semana en el que todos estamos juntos en orillas comunes, justo donde la nieve se vuelve salada y líquida. Es despertar rodeado de flores en un desierto amarillo de sol y no querer volver a la lluvia. Es saber que es imposible volar por encima de las circunstancias con cadenas imaginarias que adornan los tobillos. Es un nuevo día en la Tierra de los indomables humanos que aman estar vivos. Es un sorbo amargo de angustura para mezclar tardes anodinas con vivencias inolvidables. Es un no saber dónde ni por qué surgen las palabras perfectas de algodón de azúcar en las norias del mundo, a kilómetros de distancia los corazones más cercanos. Es cercenar la ira de los días para dar alas a la serenidad de las horas que pasan de puntillas. Es, quizás, atrevernos a levantar la tapa y descubrir si el gato vive o ha muerto. Algunas horas nos transportan a universos perdidos, justo cuando ese hilo invisible de perfume pasa junto a nosotros sin apenas contacto. Y viajamos en el tiempo montados en minúsculas gotas mientras, con los ojos cerrados, paralizados, revivimos aquel encuentro adolescente, el roce de dos miradas que se buscan en la bisectriz del ángulo perfecto. Nada más. No hay nombres ni palabras. Sólo breve intensidad. Veinticinco segundos inolvidablemente eternos instalados en el requiebro más íntimo de nuestro cerebro nos visitan cada ciertas horas impares.

Otras acarician las teclas del viento con notas de fiesta y nos embebe una armonía de colores y sensaciones huidas que nos hace más fuertes, más capaces de seguir adelante con lo mejor de nuestros sueños. Y al escuchar tan sólo un par de estrofas nos lanzamos a la vida como si antes hubiéramos estado aletargados sobre una piedra lisa bajo el sol de la sabana. Asomados al balcón de la niñez, jugamos con muñecos de espuma y golosinas de fresa y menta y gastamos el tiempo mirando a la gente pasear tranquila. En la tele, los ladrones de cuerpos invaden una Tierra en blanco y negro y nos convierten en extrañas larvas, pero en nuestra mente infantil esa hora todavía estará por llegar. Muy lejos, en la línea del tiempo, las piezas del puzle esperan para formar parte de un todo homogéneo que se convertirá en la sinfonía perfecta. Y será perfecta porque es la nuestra. Hay horas en las que el miedo encarcela al corazón y nos manda a galeras a remar hacia el abismo, como esclavos sin destino. Pero hay otras, a menos cuarto, en las que paseamos tranquilos cantando palabras bajo el esplendor de la galaxia mientras el mundo entero gira, gira, gira… Cazábamos murciélagos con sombreros de ala ancha sobre al asfalto asfixiante de la gran ciudad.

Y en la noche larga, indómitas mariposas en potencia lucían orgullosas sus alas invisibles y perfectas. Queríamos la luna, volar, reír y beber hasta alcanzar el nuevo curso de las cosas. Queríamos abrazar las estrellas, la galaxia entera y más allá en un acto reflejo carente de sentido común. Y con sandalias teñidas de polvo de hadas volábamos en sueños con los ojos abiertos hacia la furia, la libertad, la osadía, la inconsciencia. No temíamos morir de gusto. Cazábamos murciélagos estrellando ondas sonoras en las noches de aquel verano indiscutible e inolvidable que nunca volverá. Bajo la sofocante mirada de los párpados vecinos, cuyas palabras planeaban nuestras cabezas locas de atar sin encontrar pista de aterrizaje. Cazábamos murciélagos mutantes con la intensidad de un instante cuando, de repente, nos atravesó de lleno la espada de los años. Y ahora, hay días en los que nos sentimos como pobres partículas de Heisenberg; sabemos dónde estamos o a qué velocidad nos desplazamos, pero nunca ambos datos al mismo tiempo. No pienses más, porque hay días en los que la incertidumbre se vuelve adalid en las batallas más duras de la vida. Quizás sólo haya que lanzar el sombrero al cielo y descubrir qué hemos cazado. Voy a lanzar un grito invasivo de otoño que contenga la luz del verano completo. Para que las tierras canten como nuevas al liberar los versos que sufren en galeras, y empezar por fin a navegar montados en sonetos, en nieblas, en unicornios. Sólo al son de los vientos.

Voy a empezar ya mismo, y no más tarde, a traducir mil lenguas, las que hablan de la vida. Que cuenten un sinfín de cosas que han pasado tan lejos y tan cerca, al lado de las venas de los cuerpos del mundo. Y no lo saben aún, pero se erizan de emoción todas las pieles al saber que no hay bálsamo que cure las heridas del vivir. Voy a bailar bajo el peso de océanos tremendos y a compartir oxígeno contigo mientras nos rozan desafiantes los hijos de Neptuno. Seguiremos el ritmo de las burbujas que escapan de las manos de los niños y suben y suben y, en su ascenso, hacen cosquillas a las mantas raya. Voy a volar de círculo en círculo, de ojo en ojo, de fiesta en fiesta cualquier noche estrellada de este enero. Me envolverán las notas vibrantes de pianos y guitarras eléctricas bajo los focos del teatro más antiguo del mundo. Y nada ni nadie podrá parar la música por mucho que amanezca en las almas de todos los que estemos allí. Una noche cualquiera. Cuando sintamos que el viento da la vuelta, nos roza suavemente y todavía alborota los pensamientos.

Cuando el hilo musical de nuestras más queridas historias sea lo único que haga bailar a nuestras neuronas. Cuando no nos afecte el dolor de los huesos adormecidos por décadas de senderos y cuestas. Cuando miremos de frente sin amedrentarnos por gruñidos y vaticinios. Cuando sepamos que somos –por fin– inmortales como los superhéroes. Cuando nuestra barcaza fluya libre a merced de las corrientes submarinas bajo la mirada curiosa de una pareja de focas. Cuando la fuerza de la vida arrastre odios y vergüenzas, miedos y venganzas y papeles firmados. Cuando el sabor de las largas tardes de verano deje un regusto único en nuestro paladar. Cuando las manos de los seres queridos sostengan las nuestras por siempre en minúsculos actos de amor. Cuando las olas nos tumben altivas, quizás por última vez, y soñemos con abruptos acantilados de novelas de brumas. Cuando el blanco lunar se alce redondo y completo en las costas y nos dedique una sonrisa cómplice. Cuando nuestra experiencia valga su peso en oro. Cuando nadie recuerde ya el olor de aquel perfume encerrado en un frasco vacío. Cuando las palabras sobren y atraigamos la atención de los ojos del otro mundo. Cuando seamos capaces de percibir el embrujo de las horas irrepetibles. Cuando todo lo superfluo deje paso a lo esencial. Cuando el corazón palpite despacio aferrándose a tejidos internos antes ninguneados. Cuando el camino nos parezca flanqueado por flores y estrenemos en cada curva una camisa nueva y radiante de luz. Cuando la ingravidez no sea un objetivo sino una aliada. Entonces, sentados en la hamaca de lona rayada, estaremos preparados para empezar a reconocer la fugacidad irreverente de la vida. La fugacidad irreverente de esta vida. Cada día fabricamos puentes aéreos que comunican pequeñas marismas humanas. Pero, en días extraños, la fuerza de la gravedad nos atrae hacia el centro de la Tierra y nos tienta con la posibilidad de un último vuelo irresistiblemente catártico. De pie, en lo más alto del precipicio, miramos desde el borde con las puntas de los pies rozando los confines del mundo que creemos conocer. La débil línea entre el vacío y nosotros se vuelve entonces mucho más compacta y el cuerpo, en ángulo imposible, mantiene un equilibro insólito sostenido por dos bloques espacio-temporales que intentan seducirle para conseguir su trofeo.

Como el bien y el mal. Como el yin y el yang. Como el agua y el desierto. Como la tundra y la selva. Como los fondos abisales y la espuma de las olas. Como los ojos de los grandes mamíferos marinos y los de las mantis religiosas. Como ser o no ser. Como estornudar con los ojos abiertos. Como amar y herir. Hay días que parecen eternos y otros que pasan tan rápido como el batir de alas de un colibrí enloquecido. Hay días salvajes que nos llevan al límite del tiempo y otros que nos conmueven porque necesitan ayuda para hacernos creer que existen. Hay días inquietantes y atenazadores en las horas vespertinas, en los que una indescriptible constatación del principio y el fin nos invade como un virus. Ya sólo faltan unos segundos para que la noche duerma y nazca un día siguiente, nuevo y cargado de tiempo, que volverá a revolcarnos en su corriente rutina; gracias a ella descubriremos, quizás, que aún no ha llegado la oportunidad de ser nosotros mismos, únicos, especiales, radiantes… O puede que sí. No importa ahora, porque hoy todavía es azul. Un azul en el que podremos imaginar ese inesperado giro del destino que nos descubre nuevos vuelos y otros precipicios en universos colgantes que no conocíamos. Hay días en los que no somos humanos, sino dioses. Ésos son los que nos pertenecen. |

Hola!Si os gusta leer y no tenéis tiempo, éste es un rincón fantástico para lecturas rápidas. A mí me encanta escribir, así que, ¡genial! Archivos

Agosto 2018

Categorías |

Canal RSS

Canal RSS